Prolog

DIE NULL

m

Anfang

liegt,

was

auch

mich

bedingt,

liegt

bereits

was

mich

fragen

lässt,

warum

ist

überhaupt

Etwas

und

nicht

vielmehr

Nichts.

Diese

Frage

stellt

„Alles“

in

Frage,

auch

Zeit

und

Raum.

Sie

führt

mich

an

die

Grenze

des

Sagbaren.

Darüber

hinaus

ist

mein

Sagen

nichts,

auch

wenn

ich es in Worte fassen möchte.

An

dieser

Grenze

trifft

das

Schweigen,

das

mir

alles

in

Fülle

zu

sagen

verspricht,

auf

mein

Hören,

das

sich

nur

schweigend

der

Leere

öffnen

kann.

Geschenkt

wird

mir

aber

das

Hören

der

Frage

nach

dem

was

ist,

dem

„Etwas“.

Meine

erste

Antwort

ist

dieses

Geschenk

stumm

entgegenzunehmen.

Das

Unsagbare

vom

Sagbaren

geschieden

wird

im

Anfang.

Aber

was

war

vor

dem

Anfang?

Warum

überhaupt

ein

Anfang?

Diese

Fragen

versuchen

vermessen

die

Grenze

zu

überschreiten,

doch

allein,

dass

wir

sie

stellen

können,

zeigt

die

mögliche

Größe

unserer

Art,

die

Großartigkeit,

die

uns

Menschen

geschenkt

wurde.

Aber

muss

nicht

noch

viel

Größeres

in

dem

Geheimnis

liegen,

das

es

uns

ermöglicht,

diese Fragen zu stellen?

Seit

dem

Anfang

wird

Zeit

und

Raum

im

Sein

gehalten,

entfalten

sich

die

Elemente

in

den

Beziehungen

zueinander,

werden

aus

den

Bewegungen

jeden

Augenblick

neu

die

Gestalten.

Auch

wenn

vor

einem

Anfang

alles

in

sich

vollkommen

war,

so

war

noch

nicht

das

Werden

des

Anderen,

war

noch

nicht

die

Freiheit

im

Geschaffenen,

war

noch

nicht

die

Gestaltwerdung

durch

das

Geschaffene.

Erst

das

Werden

bringt

zur

Entfaltung,

was

im

Ruhenden

immer

war,

bringt

das

Grenzenlose auch in das Erschaffene und damit auch zu uns.

Werden

wir

mit

dem

Werden

in

Zeit

und

Raum

in

die

gestaltwerdenden

Möglichkeiten

des

Seins

hinein

entgrenzt

und

wird

uns

geschenkt,

das

Begrenzte

ins

Grenzenlose

zu

überschreiten?

Werden

wir

aufgenommen

in

eine

sich

entfaltende

Einheit.

Entfaltet

sich

mit

der

Vielfalt

des

Seins

auch

das

ganz

„Andere“

selbst,

das

was

schuf?

Ist

das

Werden

der

Gestalt

für

uns

so

viel

weiter

als

weit

und

zugleich uns so viel näher als nah, weiter und näher als wir meinen.

Es

ist

die

Zeit,

wir

versuchen

sie

zu

fassen

in

den

Zahlen.

Es

ist

der

Raum,

wir

versuchen

ihn

zu

umgreifen

im

Maß

der

Symbole.

Die

Verbundenheit

von

Zeit

und

Raum

findet

sich

gespiegelt

in

Zahlensymbolen.

Mit

ihnen

lassen

sich

die

Elemente

des

Seins

bezeichnen.

Ihre

Beziehungen

zueinander

geben

die

Möglichkeit

das

Sein

zu

ordnen,

ihre

Zuordnungen

in

der

Zeit

zeigen

uns

die

Bewegungen im Werden zu den Gestalten.

0

I

Ist

der

Anfang,

den

wir

kennen,

der

Einzige?

Ist

unser

Universum

das

Einzige?

Ist

unsere

Welt

die

Einzige?

Ist

die

Welt

überhaupt

in

seiner

Gestalt

auch

nur

annähert

für

uns

zu

fassen?

ist

alles

nur

ein winziger Aspekt des Unbegrenten?

Leibnitz

fragte

1714

„warum

es

eher

Etwas

als

Nichts

gibt.“

Die

Frage

ergab

sich

aus

der

Annahme,

dass

nichts

ohne

zureichenden

Grund

geschaffen

wurde,

dass

nichts

ohne

Ursache

geschieht.

Leibnitz

sah

den

letzten

Grund,

dass

die

Welt

da

ist

und

so

da ist, wie sie ist, in Gott.

Schelling

nannte

diesen

fundamentalen

Grund

„das

Absolute“.

Paul

Natorp

führte

1920/21

aus:

„Darin

stecken

alle

Wunder,

das

Wunder

aller

Wunder,

daß

etwas

überhaupt

‘ist‘.

Heidegger,

der

‚kurzsichtige

Tiefdenker‘,

brachte

das

reine

Nichts

als

Gegenmöglichkeit

des

Seienden

ins

metaphysische

Spiel.

Die

„Hineingehaltenheit

in

das

Nichts“

ist

der

angstauslösende Faktor im Da-sein.

Daran

schließen

sich

für

mich

die

Fragen

an:

Ist

das

was

ist

ein

gesegnetes

oder

ein

verfluchtes

Geschenk?

Und

wer,

und

wie

kann

es

uns

zum

Guten gereichen?

In

vier

Symphonien

wage

ich

das

Experiment.

Sie

werden

komponiert

aus den 3 Grundelementen: Einheit, Dualität, Ich.

Diese

werden

4-fach

zueinander

in

Beziehung

gesetzt,

um

sich

damit

12-

fach

zu

entfalten.

Die

12-fache

Entfaltung

wird

gespiegelt

in

12

Seinsbereichen,

um

damit

in

144

Themen

aufzuscheinen.

Das

Ganze

des

Sagbaren

wird

gehalten

im

Unsagbaren,

symbolisiert

durch

die

Nichtzahl

„O“,

die

als

Prolog

vor

den

Anfang,

und

der

Nichtzahl

„Unendlich“,

die

als

Epilog

nach

dem

Ende

gesetzt

wird.

Die

Gestalten,

die

sich

zeigen,

werden

damit

eingebunden

in

die

gestaltlose

Gestalt

vor

und nach dem Sein.

Das

Ganze

ist

als

ein

Gerüst,

als

ein

Netzwerk,

zu

begreifen,

das

auch

den

Sonnenzyklus

mit

seinem

12-

fachen

Rhythmus

der

12

Monate,

die

2

x

12

Stunden

des

Tages

und

der

Nacht,

wie

auch

die

Symbolzahl

für

das

Unendliche,

144

(12

x

12),

aufgreift.

Die

Gestalten

sind

durchdrungen

vom

Rhythmus,

der

die

3

mit

der

4

verbindet.

Aus

diesen

Zahlen

ergibt

sich

multipliziert

wiederum

die

Zahl

12,

addiert

die

Zahl

7.

Mit

der

7

wird

auch

der

Wochenrhythmus

mit

7

Tagen,

der

Mondzyklus

mit

4

x

7

Tagen

(28

=1+2+3+4+5+6+7)

und

der

Lebensrhythmus,

mit

dem

jeweiligen

Vielfachen

von

7

in

die

Gestalten

aufgenommen.

84

(3

x

28)

kann dann als Symbolzahl für ein langes Erdenleben dienen.

Die

Struktur

des

Seins

auf

das

Unsagbare

hin

zusammenzufügen,

seine

Elemente

zu

verknüpfen,

das

Zusammenwirken

und

die

Verbundenheit

von

Allem

zu

Allem

und

zum

Ganzen

hin

sichtbar

zu

machen,

den

Einklang,

gleich

einer

Symphonie,

empfindbar

zu

gestalten,

ungewohnte

und

schmerzhafte

Töne

und

Geräusche

nicht

auszusparen

und

unser

beschränktes

Mitwirken

und

Versagen

einzubeziehen,

dies

ist

der

vermessene Weg.

Alle

Verbundenheiten

zu

erkennen

ist

vermessen.

Wir

können

sie

nur

in

einzelnen

Bereiche

erfassen.

Dabei

gilt

es

aber

nicht

aus

den

Augen

zu

verlieren,

dass

auch

die

nichterkannten

Beziehungen

da

sind

und

wirken.

Die

Zusammenschau

zeigt

12

konzentrische

Kreise,

die

jeweils

in

12

Kreisabschnitte

eingeteilt

sind.

Aus

dem

innersten

Kreis

(Die

Null

–

„Vor

dem

Anfang“)

treten

auf

jeder

Kreisebene

die

Zahlen

hervor,

wobei

auf

jedem

der

12

Kreisabschnitte

die

Zahlen

auf

die

nächste

Kreisschale

gehoben

werden,

solange,

bis

die

12.

Ebene,

der

äußerste

Kreis

(Das

Unendliche

–

„Nach

dem

Ende“),

erreicht

wird.

Hier

fallen

die

12

Kreisabschnitte

mit

den

12

Kreisschalen

zusammen

(12

mal

12

=

144

-

Symbol

des

Unendlichen).

Damit

ist

die

gesamte

Gestalt

mit

144

Feldern

eröffnet,

in

der

sich

144

Themen

entfalten

können.

In

der

Zahl

144

ist

auch

der

Endpunkt

der

12-teiligen

Reihe

1,

1,

2,

3,

5,

8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 erreicht.

1

1

Die

Fibonacci-Folge

ist

die

unendliche

Folge

von

natürlichen

Zahlen,

die

zweimal

mit

der

Zahl

1

beginnt.

Im

Anschluss

ergibt

jeweils

die

Summe

zweier

aufeinanderfolgender

Zahlen

die

unmittelbar danach folgende Zahl.

Die Entfaltung von 0 bis

ꝏ

12 x12=144

Α

Ω

OFFENES GEHEIMNIS

RAUMZEIT

LICHT

G O T T

EINHEIT

DUALITÄT

MENSCH

WELT

WELT

EMPFINDEN

DENKEN

TUN & LASSEN

DIE

ELEMENTE

WERDEN IN

BEZIEHUNGEN

&

BEWEGUNGEN

ZU

GESTALTEN

IN DEN

KÜNSTEN

WISSENSCHAFTEN

POLITIKEN

ZUSAMMENSCHAU

I

n

der

Einheit

spiegelt

sich

das

Bedingungslose

im

Erfahrbaren

wider.

Doch

die

Einheit

ist

stets

gefährdet,

nicht

zu

fassen.

Sie

war

schon

verloren,

als

sie

im

Anfang

ins

Sein

geworfen

worden

war.

Im

ersten

Augenblick

wurde

aus

der

Einfalt,

die

weder

ist

noch

nicht

ist,

das

„Nicht – Nichts“. Das Ewige wird, wird im Etwas.

Von

da

an

sucht

das

Verlorene,

das

Vollkommene,

das

sich

lückenlos

Ergänzende,

das

alle

Grenzen

Sprengende,

das

sich

bedingungslos

Erfüllende,

wiederzufinden.

Es

wird

das

Sein

gesucht,

das

den

Raum

und

die

Zeit

nicht

mehr

zu

beachten

braucht.

Die

Symbole

der

Einheit

sind

die

Zahl

Eins,

der

Kreis,

die

Kugel.

Wir

wissen

nicht

den

Anfang

und

das

Ende

des

Kreises,

doch

wo

wir

den

Weg

auch

beginnen,

er

führt

uns

immer

zum

Anfang

zurück.

Anfang

und

Ende

sind

verbunden

im

Kreis.

Unendlich

viele

Kreisschalen

finden

in

der

gleichen

Mitte

ihren

Halt.

Und

ist

eine

Kugel

nur

unendlich

groß,

so

ist

jeder

ihrer

Raumpunkte

zugleich

allgegenwärtiger

Mittelpunkt.

Die

Einheit

des

ersten

Seins

bildet,

mit

dem

Ursprung

vor

allem

Sein,

die

erste entfaltete Gestalt.

Wo

können

wir

diese

Gestalt

der

Einheit

in

unserem

Dasein

entdecken?

Wo

ist

diese

Einfalt,

diese

so

vollkommene

Form,

durchlässig

zu

uns

hin?

Wo

zeigt

sich

der

Abglanz

des

Lichts

aus

dem

Urgrund?

Wann

können

wir

hinein

hören

in

die

Stille

des

Einen?

Wie

können wir durchlässig werden für das Geheimnis der Einheit?

Wie

die

Einheit

verschwindet,

wenn

ich

sie

zu

fassen

versuche,

so

verliert

sich

auch

die

Zeit

zwischen

dem

„Nicht

–

Mehr“

und

dem

„Noch

–

Nicht“.

Aber

im

geglückten

Augenblick

ist

die

Einheit

vor

dem

Anfang

zu

erahnen.

Dann

scheint

der

Mythos

des

Paradieses

auf,

dann

sind wir mehr als nur Erinnerung und mehr als nur Hoffnung.

In

der

Stille

zwischen

den

Tönen,

in

der

Leere

zwischen

den

Formen,

in

den

Träumen

zwischen

dem

Wachen,

kann

die

Durchlässigkeit

der

Grenze

erfahrbar

werden.

Gelänge

es

das

Dazwischen

zuzulassen,

sich

in

das

Dazwischen

fallen

zu

lassen,

die

Grenzen

zur

Einheit

öffneten

sich

und

uns

könnte

geschenkt

werden,

was

längst

verloren

geglaubt.

Erkennbar

ist

für

uns,

dass

alles

im

Sein

mit

allem

verbunden

ist,

dass

im

Geflecht

des

Seins

bereits

geringe

Veränderungen

die

Richtung

im

Ganzen

beeinflussen,

dass

die

Wirklichkeit

offen

ist

für

unendliche

Möglichkeiten.

1

Von der Einheit zum Ich

1. Satz

Die Einheit

I. SYMPHONIE

Johann Sebastian Bach - Kunst der Fuge

„Aus zwölf Tönen . . . wird ein ganzer musikalischer Kosmos.

Dabei

geht

es

Bach

nicht

nur

um

die

Einheit,

sondern

zugleich

um

die

Mannigfaltigkeit

im

Umgang

mit

dem

Ausgangsmaterial:

Nicht

nur

ist

Alles

aus

Einem

gemacht;

vielmehr

birgt

dieses

Eine die Möglichkeit zu Allem.“

Ludwig van Beethoven

Seine

Kompositionen

sollen

„frei

und

ungebunden“

zugleich

sein.

Es

ist

das

„Ringen

des

gottbegabten

Künstlers,

Gegensätze zu vereinen

[CUSANUS]

.“

Martin Geck - Beethoven - S. 56

Markus

Gabriel

schreibt

in

„Warum

es

die

Welt

nicht

gibt“

S.

20/21),

dass

es

falsch

ist

zu

denken,

dass

alles

mit

allem

zusammenhängt,

dass

es

keine

Regel

oder

Weltformel

gibt,

die

alles

beschreibt

und

diese auch gar nicht existieren kann.

Für

unser

Erkennen

mögen

die

Verbundenheiten

nicht

existieren,

aber

doch

für

das

Geheimnis,

das

sich ins Sein öffnete. Im Anfang war alles Eines!

Auch

wenn

uns

Maß

und

Ziel

des

Ganzen

noch

verschlossen

bleiben,

so

zeigt

uns

diese

werdende

Gestalt

der

immerwährenden

Einheit

bereits

Wegmarken,

die

unsere

Gestaltwerdung

beeinflussen.

Die

Gestalt

der

Einheit

ist

im

Werden.

1

2

m

Dasein

ist

Spaltung,

mit

dem

Licht

war

auch

der

Schatten,

war

Weiß

und

Schwarz.

Die

Zeit

teilt.

Die

Einheit

wird

zum

„Noch

–

Nicht“

und

„Nicht

–

Mehr“.

Die

Eins

wird

weiter

gezählt.

Es

gibt

die

Eins

und

die

Zwei,

das

Wenn

und

das

Dann,

das

Entweder

-

Oder

das

An

und

das

Aus, das Ja und das Nein, das Werden und Vergehen.

Die

Einheit

ist

in

den

Raum

der

Möglichkeiten,

in

die

Zeit

der

Notwendigkeiten,

in

den

Rahmen

der

Entfaltung

gelangt.

Die

Freiheit

beginnt

ihren

Weg

durch

das

Sein.

Angelegt

in

der

ersten

Trennung

ist

schon

die

zweite,

und

in

jedem

der

Teile

sind

die

Möglichkeiten

der

eigenen

Entfaltungen

mitgegeben,

in

einem

Gegeneinander,

in

einem

Miteinander.

Die

in

die

Materie

eingeschriebenen

Gesetze

beginnen

ihre

Wirkungen

zu

entfalten,

drängen

in

immer

neue

Gestalten

hinein,

die

stets

mehr

sind

als

nur

die

Summe

ihrer

Teile.

Die

Einheit

wirkt

in

und

durch

ihre

Entfaltungen und sucht sich immer neu zu finden.

Die

Dualitäten,

sie

gehören

zum

Atem,

zum

Puls

des

Seins,

zum

Willen

zum

Leben,

zur

Ordnung

des

Lebendigen.

Chaos

quillt

hervor,

aber

stets

auch

neue

Ordnungen.

Ein

wechselseitiges

Durchdringen,

in

dem

das

Lebendige gefasst und das Gefasste lebendig bleiben kann.

Ordnung

und

Chaos

entstanden

ohne

uns,

wie

auch

Chaos

und

Ordnung

ohne

uns

zerfallen;

aber,

dass

dies

für

uns

staunend

erfahrbar

wird,

ist

das

nicht

Wunder

genug?

Leben

wurde

möglich,

getriebenes

Sein,

bis

sich

Leben

entwickelte,

das

selber

den

Trieb

kennt.

Passives

wurde

um

Aktives

erweitert,

so

dass

aus

der

geschehenen

Entfaltung,

Entfaltung

wurde, die mitgestaltet.

Doch

was

ist

denn

aktiv,

was

ist

denn

passiv?

Ich

vermeine

es

zu

wissen,

doch

ich

beginne

mit

dieser

Frage

in

mir

selbst,

wo

die

Ursprünge

zum

Handeln

oft

geheimnisvoll

im

Dunkeln

bleiben.

Dann

aber

kann,

was

für

mich

aktiv

erscheint,

durch

das

in

der

Vergangenheit

oder Zukunft Verborgene, mir bereits auferlegt sein.

Im

Sein

ist

der

Prozess

verankert,

der

zwischen

aktiv

und

passiv

vermittelt,

der

wechselseitig

stets

neu

erkundet,

wie

aus

den

Notwendigkeiten

Möglichkeiten

werden

können.

Doch

alle

Möglichkeiten

sind

vielfach

begrenzt,

werden

aus

den

Gesetzen

des

Daseins

nicht

entlassen.

Damit

ist

in

jeder

Entfaltung

notwendig

auch

Trennung,

in

jedem

Gewinn

und

Zuwachs

stets

auch

Verlust

und

Mangel.

Es ist ein Werden und Vergehen im Atem der geschaffenen Zeit.

2. Satz

Die Dualität

I

Die binäre Digitaltechnik umfasst nur

zwei diskrete Signalzustände. Diese

werden üblicherweise als logisch null (0)

und als logisch eins (1) bezeichnet.

Polaritäten - Gegensätze

3

3. Satz

Das Ich

W

ieviel

Teilung

und

Entfaltung,

bis

der

Mensch

war,

der

sich

seines

Ichs

bewusst

wurde.

Das

Licht

des

Ursprungs

fand

seinen

Widerschein

im

Element

des

Ichs,

im

Ich

der

Dreiheit,

von

Empfinden,

Denken,

Tun

und

Lassen.

Eine

neue

Gestalt,

eine

neue

Ordnung

in

der

uns

erkennbaren

Welt,

in

der

die

Elemente

der

Einheit

und

Dualität

nicht

ausgelöscht,

sondern

gebunden

wurden

und

sich

stets

neu

binden.

Das

Ich

ist

geworden,

ohne

selbst

Einfluss

auf

die

Gesetze

des

Werdens

zu

erlangen,

es

ist

im

Dasein,

ohne

gefragt

worden

zu

sein,

es

ist

ein

Ergebnis

der

Prozesse

des Daseins, des passiven Geschehens des Seins.

Doch

dem

Ich

sind

Möglichkeiten

der

Entfaltung

zugewachsen.

Es

kann

etwas

über

die

Gesetze

des

Werdens,

etwas

über

sich

selbst,

etwas

über

seine Beziehungen und Bewegungen in der Gestaltwerdung aussagen.

Ich,

weniger

als

ein

Lächeln

lang

in

der

Zeit,

im

Dasein

ein

winziger

Samen

auf

der

Erde,

ein

ungleich

noch

viel

Kleineres

im

denkbaren

Raum,

ein

Nichts

vor

dem

Geheimnis

vor

und

nach

dem

Sein.

Und

doch

ist alles was ist, doch nur in, mit und durch mein Ich Sein für mich.

ICH,

das

Wort

ist

eingebunden

in

das

Wort

L

ICH

T.

Das

ICH

leuchtet

auf

im

Licht,

das

dem

Dunkel

des

offenen

Geheimnisses

entsprang.

Das

„L“

symbolisiert

das

Leben,

als

Beginn,

das

„T“

den

Tod,

das

Ende

des

raumzeitlichen

Seins.

Ich

bin

mir

bewusst,

dass

ich

bin,

ich

bin

ich.

Immer

wenn

ich

„ich“

sage,

bin

ich

einmalig,

unvertretbar.

Ich

bin

der

Punkt,

von

dem

aus

ich

meine

Welt

empfinde,

denke

und

in

ihr

handle.

Aus

meiner

Ichperspektive

ordne

ich

alles,

was

es

gibt.

Ich

beobachte

mich

als

eine

werdende

Person,

die

anderen

„Ichs“,

die

mich

umgebende

Welt,

ich

nehme

meine

Gedanken,

meine

Wünsche,

meine

Hoffnungen,

das,

was

mir

geschieht

und

was

ich

wirke,

wahr.

Ich

kann

aus

dem

Ganzen

meiner

Einmaligkeit

heraus

das

sich

mir

öffnende

Ganze

bis

zu

den

mir

gesetzten

Grenzen

wahrnehmen.

Ich

nehme

aber

auch

wahr,

dass

ich

nur

ein

Tropfen

im

Meer,

ein

Staubkorn

irgendwo

in

der

Unermesslichkeit

des

Universums,

nur

eine

Randerscheinung

bin.

Wäre

etwas

anders,

wenn

ich

nicht

wäre?

Und

doch,

ohne

mein

unvertretbares

Ich

wäre

die

Welt

eine

andere.

Ist

das

nicht

ein

Hinweis,

dass auch Ich gewollt bin?

Das

Zahlensymbol

des

Dreiecks

fügt

dem

geteilten

Kreis

ein

Drittes

hinzu,

verlässt

die

Harmonie

des

Kreises,

verliert

die

einfache

Gegensätzlichkeit

des

geteilten

Einen

und

findet

sich

in

der

Verbundenheit

und

Getrenntheit

von

Tun,

Empfinden

und

Denken

wieder.

Drei

Seiten,

wie

im

Dreieck

miteinander

verbunden,

und

keine

darf fehlen, keine darf dominieren, soll das Ich nicht verloren gehen.

Gegensätze - Polaritäten

Nikolaus von Kues

„coincidentia absconditi et manifesti“

„Zusammenfall von Verborgenheit und Offenbarkeit“

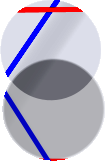

Das

farblose,

alles

in

sich

bergende

Licht,

es

wird

im

Dreieck

in

Farben

zerlegt,

in

das

Blau

des

Empfindens,

dem

Dunkel

nah,

in

das

Rot

des

Tuns,

dem

Dasein

eingefleischt,

in

das

Gelb

des

Denkens,

ein

Widerschein

des

Lichts.

In

jeder

Farbe

schwingen

die

anderen

mit,

aus

ihrem

Zueinander,

ihren

Mischungen,

ihrem

Gegeneinander,

wird

das

Bild des Ichs gestaltet, die Gestalt, die ich im Sehen bin.

Ein

Zusammenspiel,

in

dem

sich

mit

dem

Licht

auch

der

Schatten

zeigt,

ein

Zusammenklang,

der

mir

aber

auch

die

Gestalt

der

Einheit

vor

der

Dualität erfahrbar macht.

Rot,

die

Farbe

des

Tuns

und

Lassens,

des

Augenblicks,

sie

verlangt

Entscheidungen

an

der

Schwelle

von

den

Erinnerungen

des

„Nicht

-

mehr“

zu

den

Verheißungen

des

„Noch

-

nicht“.

Rot

tritt

heraus

aus

dem

Blau,

das

dem

tiefen

Raum

der

gewordenen

Empfindungen

verhaftet

ist.

Rot

nimmt

das

Gelb

auf,

das

aus

den

weiten

Räumen

des

werdenden

Denkens entgegenkommt.

Auch

Töne

sind

durch

ein

dreifaches,

Höhe,

Stärke

und

Dauer

und

erscheinen

in

Dur-

und

Moll-Dreiklängen

im

Zusammenklang.

Aus

ihnen

wird

im

Erklingen

und

Verklingen,

im

zu-

und

miteinander

eine

Gestalt,

die

sich

von

Augenblick

zu

Augenblick

neu

entfaltet,

eine

Gestalt des Seins, die ich im Hören bin.

Im

Ich

ist

Empfangen

und

Geben.

Es

ist

Empfinden,

das

uns

entgegenkommt

und

Empfinden,

das

wir,

aus

unserem

Wollen

geboren,

weitergeben.

Es

ist

Tun

als

unsere

Gabe

im

Handeln

und

Tun,

das

uns

geschieht.

Es

ist

Denken

als

unser

Nach-

und

Vordenken

in

die

Gestalten unseres Seins hinein.

In

der

Freiheit

und

Bedingtheit

des

Empfangens,

in

der

Möglichkeit

und

Notwendigkeit

des

Gebens,

ist

das

Ich

eingebunden.

Aber

wo

findet

sich

der

Plan

für

die

Zuordnung

der

Seiten

des

Ichs,

wo

ist

der

Schlüssel

für

den

Zusammenklang

der

Zeichen,

was

ist

es

das

die

Musik

des

Ichs

immer neu zu öffnen vermag?

Wie

kann

das

Empfinden

den

Einklang

mit

dem

Denken,

wie

das

Denken

seinen

Ausdruck

im

Tun

finden?

Und

wie

kann

aufgeschlossen

werden,

inwieweit

das

Denken

geprägt

wird

von

meiner

erfahrenen

aktiven und passiven Leiblichkeit ?

Fragen,

die

aus

dem

Gewordenen

uns

als

Gewordene,

Gestalten

suchen

lassen, die eingebunden bleiben in das Ganze.

Es

ist

Suchen

und

Finden

in

den

Dimensionen

des

geschaffenen

Raumes.

3

4

Vom Suchen

zum

Finden

1. Satz

Suchen

II. SYMPHONIE

as

Ich

sucht

im

Geflecht

von

Tun,

Empfinden

und

Denken

ein

Viertes,

etwas,

das

die

drei

Seiten

des

Elements

„Ich“

zu

binden

vermag,

etwas

das

Orientierung

gibt

in

einem

Anderen.

Kenn

ich

auch

die

Seiten

des

Ichs,

so

fehlt doch noch das, was sie zueinander binden könnte.

Das

Ich

ist

für

das

Ich

die

Mitte

des

Daseins,

das

spürt,

dass

die

Mitte

des

Seins

woanders

ist.

Diese

Mitte

wird

gesucht

im

Einenden,

das

dem

Ich

den Zugang zum Urgrund und Zielgrund seiner Dreiheit erhoffen lässt.

Mit

dem

Bewusstsein

des

eigenen

Ichs

entstanden

in

unzähligen

Entfaltungsprozessen

die

Erfahrungen

einer

ursprünglichen

Einheit.

Angestoßen

durch

die

Triebe,

werden

im

Sehen,

Hören,

Spüren,

Schmecken

und

Riechen,

im

Not-wendenden

Tun

des

Daseins

und

im

denkenden

Ordnen,

die

Gestalten

der

Einheit

immer

neu

gesucht.

Und

suchen

wir

die

äußerste

Nähe,

so

zeigt

sich

auch

der

Weg

zur

innersten

Weite.

Das

Ich

ahnt

dann

den

Klang,

das

Wort,

das

Licht,

die

uns

aus

der

Mitte

entgegenkommen.

Das

Zusammenfallen

des

Getrennten

wird

uns

angekündigt.

Im

Ich

ist

die

Hoffnung

verankert,

im

Strudel

des

Daseins

nicht

verloren

zu

gehen.

Aus

dieser

Hoffnung

werden

Darstellungen

in

Gestik,

in

Bildern,

in

Tönen.

Es

werden

Sprachen,

als

Gestalten,

die

wir

im

Denken

sind,

Melodien,

die

unserem

Empfinden

Ausdruck

verleihen.

Und

auch

im

fortwährenden

Experimentieren,

im

Versuch

und

Irrtum,

in

den

Regeln

der

„Wenn

-

Dann“

Beziehungen,

geschieht

ein

stetiges

Ringen

um

die gesuchte Gestalt.

In

allem

bilden

wir

das

„Nicht

–

Verfügbare“,

das

uns

Bedingende

in

uns

nach

und

geben

ihm

Namen,

Namen,

die

das

Unauslöschliche

bannen,

das

Unfassbare

festhalten

möchten,

Namen,

die

unsere

Sprachen

dafür

gefunden

haben.

Wie

soll

ich

es

anders

nennen,

als

mit

dem

Namen,

der

mir in meiner Sprache überliefert wurde:

Gott.

D

„Die

Philosophie

trachtet,

das

erlösende

Wort

zu

finden,

das

ist

das

Wort,

das

uns

endlich

erlaubt,

das

zu

fassen,

was

bis

jetzt immer, ungreifbar, unser Bewußtsein belastet hat.“

Ludwig Wittgenstein

Lass'

uns

nun

sehen,

ob

der

Name

«theos»

oder

«Gott»

uns

Unterstützung

hierzu

gibt.

Der

Name

«theos»

selbst

ist

nämlich

nicht

der

Name

Gottes,

der

jede

Vorstellung

übertrifft.

Denn

was

nicht

erfasst

werden

kann,

bleibt

unsagbar.

Aussprechen

heißt

nämlich,

eine

innere

Begrifflichkeit

mit

Vokalen

oder

anderen

figurhaften

Zeichen

nach

außen

hin

auszudrücken.

Wenn

also

von

etwas

keine

Ähnlichkeit

erfasst

wird,

bleibt

auch

der

Name

unbekannt.

«Theos»

ist

also

der

Name

Gottes

nur

insofern,

als

er

vom

Menschen

in

dieser

Welt

gesucht

wird.

Der

Gott

Suchende

soll

folglich

aufmerksam

betrachten,

auf

welche

Weise

in

dem

Namen

«theos»

ein

bestimmter

Weg

des

Suchens

eingefaltet

wird,

auf

dem

Gott

so

gefunden

wird,

dass

er

berührt

werden

kann.

«Theos»

hängt

etymologisch

mit

«theoro»

zusammen,

was

«ich

sehe»

und

«ich

laufe»

bedeutet.

Der

Suchende

muss

also

mittels

des

Sehens

laufen,

damit

er

zum

alle

Dinge

sehenden

«theos»

gelangen

kann.

Demnach

trägt

die

Schau

eine

Ähnlichkeit

mit

einem

Weg

in

sich,

den

der

Suchende

zu

wandeln

hat.

Wir

müssen

folglich

die

Natur

der

sinnlichen

Schau

auch

auf

das

Auge

der

vernunfthaften

Schau

ausdehnen

und

aus

dieser

eine

Stufenleiter für den Aufstieg hervorbringen.

Nikolaus von Kues - Vom Gottsuchen - fol.197

5

2. Satz

Spaltung

W

ir

erfahren

in

uns

die

Spaltung,

den

Verlust

der

Einheit,

das

Ja

und

das

Nein.

Es

begegnet

uns

das

immer

Doppelgesichtige

im

Sein

in

allem

was

ist

und

was

wir

sind.

Im

Ich

ist

das

ungefragte

Ja

zum

Leben,

das

erste

Einatmen.

Jedes

Ja

wird

aber

immer

erst

wieder

lebendig

durch

ein

Nein,

das

Ausatmen.

Der

Ur-Zyklus

wird

auch

in

uns

geschlossen.

Doch

jedes

neue

Ja

gleicht

nicht

dem

Vergangenen,

denn

es

kennt

das

Nein,

den

Tod.

Jedes

Ja

und

Nein,

das

von

einer

der

Seiten

des

Ichs

ausgeht,

wird

von

den

Ja

und

Nein

Entscheidungen

der

anderen

Seiten

mit

bedingt.

Erst

im

Erfahren

dieser

Zusammenhängekönnen

wir

uns

als

Einheit

empfinden.

Doch

was

wir

als

Ursache,

was

wir

als

Wirkung

meinen

zu

kennen,

ist

immer

abhängig

von

der

Zufälligkeit

des

Beginns

unseres

Suchens.

Wir

suchen

nach

der

Wahrheit,

den

wahren

Zusammenhängen,

der

Gestalt,

die

alles

mit

aufnimmt;

aber

in

unserer

Verzweiflung,

das

Wahre

zu

verfehlen,

finden

wir

oft

nur

Gründe,

mit

denen

wir

meinen

unsere

erlebte

Vergangenheit

und

unsere

erhoffte

Zukunft

im

Jetzt

rechtfertigen

zu

können.

Zwar

verlieren

wir

uns

immer

wieder

beim

Versuch

uns

zu

finden,

doch

jedes

Verlieren

gibt

schon

den

Anstoß

zu

neuem

Finden,

zum

Finden

einer

veränderten

Gestalt.

Mit

jedem

Tun

können

die

Seitendes

Empfindens

und

Denkens

beschädigt

werden;

aber

auch

in

jedem

Nicht-

Tun

kann

Empfinden

verloren

gehen.

Im

Nicht-Empfinden

kann

Denken

entschwinden,

wie

mit

jedem

Denken

auch

Tun

versäumt

werden

kann.

Im

Leben

ist

der

Tod

stets

gegenwärtig.

Es

ist

die

Frage

nach

seinem

Sinn,

seinem

Wann,

Warum,

Wozu

und

Wohin,

die

uns

drängt

unserem

Leben

Gestalt

zu

geben.

Tod

und

Leben,

sind

aufeinander

bezogen

im

Ich.

Wie

ist

zu

fassen,

was

im

Prozeß

des

Lebens

und

Sterbens

uns

Halt

geben

kann,

wie

zu

fassen,

was

uns

hoffen

läßt,

das

jeder

Tod

immer

wieder

nur

ein

Vorletztes

ist?

Wir

sind

in

der

Zeit

des

Ichs

verloren

in

den

Tod

hinein,

in

der

Zeit

des

Seins

lebendig

im

Werden

des

Gestalt,

aber

erst

im

Sein

ohne

Zeit,

Tod

und

Leben

verlierend,

werden

wir

erfüllt

in

das

Unermessliche

hinein. Leid und Freude ist im Atem dieser „Tod – bewussten“ Zeit.

Schönheit, ist das „uninteressierte Wohlgefallen“. (Kant)

Es ist ein Luxus seine Interessen auszublenden,

um das Schöne zu finden.

„Auch Schönheit der Natur, d. i. ihre Zusammenstimmung mit dem freien Spiele

unserer Erkenntnisvermögen in der Auffassung und Beurteilung ihrer Erscheinung,

kann auf die Art als objektive Zweckmäßigkeit der Natur in ihrem Ganzen, als

System, worin der Mensch ein Glied ist, betrachtet werden; wenn einmal die

teleologische Beurteilung derselben durch die Naturzwecke, welche uns die

organisierten Wesen an die Hand geben, zu der Idee eines großen Systems der

Zwecke der Natur uns berechtigt hat. Wir können es als eine Gunst , die

die Natur für uns gehabt hat, betrachten, daß sie über das Nützliche noch Schönheit

und Reize so reichlich austeilete, und sie deshalb lieben, so wie ihrer

Unermeßlichkeit wegen, mit Achtung betrachten, und uns selbst in dieser

Betrachtung veredelt fühlen: gerade als ob die Natur ganz eigentlich in dieser

Absicht ihre herrliche Bühne aufgeschlagen und ausgeschmückt habe.“

Kant - Kritik der Urteilskraft - Kapitel 77

Das Angenehme, das Schöne, das Gute bezeichnen also drei verschiedene

Verhältnisse der Vorstellungen zum Gefühl der Lust und Unlust, in Beziehung auf

welches wir Gegenstände, oder Vorstellungsarten, voneinander unterscheiden. Auch

sind die jedem angemessenen Ausdrücke, womit man die Komplazenz in denselben

bezeichnet, nicht einerlei. Angenehm heißt jemandem das, was ihn vergnügt; schön,

was ihm bloß gefällt; gut, was geschätzt, gebilligt, d. i. worin von ihm ein objektiver

Wert gesetzt wird. Annehmlichkeit gilt auch für vernunftlose Tiere; Schönheit nur für

Menschen d. i. tierische, aber doch vernünftige Wesen, aber auch nicht bloß als

solche (z. B. Geister), sondern zugleich als tierische; das Gute aber für jedes

vernünftige Wesen überhaupt. Ein Satz, der nur in der Folge seine vollständige

Rechtfertigung und Erklärung bekommen kann. Man kann sagen: daß unter allen

diesen drei Arten des Wohlgefallens, das des Geschmacks am Schönen einzig und

allein ein uninteressiertes und freies Wohlgefallen sei; denn kein Interesse, weder

das der Sinne, noch das der Vernunft, zwingt den Beifall ab. Daher könnte man von

dem Wohlgefallen sagen: es beziehe sich in den drei genannten Fällen auf Neigung,

oder Gunst, oder Achtung. Denn Gunst ist das einzige freie Wohlgefallen. Ein

Gegenstand der Neigung, und einer, welcher durch ein Vernunftgesetz uns zum

Begehren auferlegt wird, lassen uns keine Freiheit, uns selbst irgend woraus einen

Gegenstand der Lust zu machen. Alles Interesse setzt Bedürfnis voraus, oder bringt

eines hervor; und, als Bestimmungsgrund des Beifalls, läßt es das Urteil über den

Gegenstand nicht mehr frei sein.

Was das Interesse der Neigung beim Angenehmen betrifft, so sagt jedermann:

Hunger ist der beste Koch, und Leuten von gesundem Appetit schmeckt alles, was

nur eßbar ist; mithin beweiset ein solches Wohlgefallen keine Wahl nach

Geschmack. Nur wenn das Bedürfnis befriedigt ist, kann man unterscheiden, wer

unter vielen Geschmack habe, oder nicht. Ebenso gibt es Sitten (Konduite) ohne

Tugend, Höflichkeit ohne Wohlwollen, Anständigkeit ohne Ehrbarkeit usw. Denn wo

das sittliche Gesetz spricht, da gibt es, objektiv, weiter keine freie Wahl in Ansehung

dessen, was zu tun sei; und Geschmack in seiner Aufführung (oder in Beurteilung

anderer ihrer) zeigen, ist etwas ganz anderes, als seine moralische Denkungsart

äußern: denn diese enthält ein Gebot und bringt ein Bedürfnis hervor, da hingegen

der sittliche Geschmack mit den Gegenständen des Wohlgefallens nur spielt, ohne

sich an einen zu hängen.

Kant - Kritik der Urteilskraft - Kapitel 13

6

3. Satz

Finden

I

m

Du

erfahre

ich,

dass

mich

das

Sein

angeht,

dass

es

sich

an

mich

richtet,

dass

ich

verletzbar

und

beglückbar

bin.

Das

Du

schenkt

sich,

gibt

sich

hin,

berührt

und

durchdringt

damit

auch

meine

Seiten

des

Ichs.

Im

Du

werde

ich

angesprochen,

wird

die

Dreiheit

meines

Ichs

Sechsfach

durchbrochen.

Die

Beziehungen

von

Ich

und

Du

verdoppeln

die

Dreiheit

zur

sechseckigen

Gestalt.

Die

Farben,

die

Töne

des

Ichs

mischen

und

verbinden

sich,

das

Klangbild

des

Lebens

entsteht.

Die

Symphonie

erklingt

im

miteinander.

Violett,

in

dem

sich

Blau

und

Rot

durchdringen,

gibt

dem

Empfinden

ein

Wollen,

damit

daraus

die

Tat

entsteht,

wie

auch

aus

dem

Tun

das

Empfinden

immer

wieder

neue

Anstöße

erfährt.

Grün

blüht

auf

aus

dem

Blau

des

Empfindens

und

wird

zusammenmit

dem

Gelb

des

lichten

Denkens

zur

Hoffnung,

dass

sich

Sinn

zeigen

kann

in

immer

neuem

Werden.

Verschränken

sich

Tun

und

Lassen

mit

dem

in

erfüllter

Leere

sich

selbst

vergessenden

Denkens,

wird

Orange,

die

Symbolfarbe,

die

auszudrücken

vermag,

wie

eng

Körper

und

Geistaufeinander

angewiesen

sind.

Die

verdoppelte

Dreiheit,

sie

bindet

die

Seiten

des

Ichs

enger

aneinander

und

näher

zur

Mitte

hin.

In

ihrer

Farbigkeit

erscheint

die

Sehnsucht

nach

der

heilenden

Einheit

von

Körper,

Seele

und

Geist.

In

diesem

Miteinander

kann

das

Ich

den

Weg

finden,

der

den

Verlust

der

Einheit

für

Augenblicke

in

Lust

vergessen

macht.

So

wird

in

der

Vereinigung

von

Ich

und

Du

das

Werden

im

Sein

bezeugt,

und

in

der

Verschmelzung

von

Ich

und

Du

neues

Leben,

neues

Werden

gezeugt.

Im

anderen

Ich

begegne

ich

mir

selbst,

im

Du

erfahre

Ich

das

Andere,

wie

auch

das

mir

Gleiche.

Erst

in

dieser

unablässigen

Erfahrung

der

Begegnung

wird

der

Mensch

zur

Person

und

die

Menschen

zur Gattung.

Erst

im

Du

finde

ich

mich,

erhalte

ich

durch

den

Ruf

des

Du

meinen

Namen.

Finde

ich

mich

im

Du,

entsteht

eine

Gestalt,

die

mehr

ist

als

nur

die

Zuordnung

der

Elemente.

Vom

Du

her

wird

mir

der

Sinn

im

Dasein

eröffnet.

Im sechseckigen Stern blinkt das Licht des Ursprungs.

7

D

Vom Licht

zur

Antwort im Menschsein

1. Satz

Heilendes Licht

III. SYMPHONIE

ie

Mitte

ist

unverrückbar,

doch

wo

sie

zu

finden

ist,

kann

von

den

Seiten

des

Ichs

allein

nicht

erkannt

werden.

Gehe

ich

nur

von

einer

Seite

aus,

werde

ich in die Irre geleitet, gehe ich alleine, fehlen mir die Kräfte für den Weg.

Du

und

Ich,

Wir,

suchen

nach

dem

Empfinden,

das

uns

aus

der

Mitte

entgegenkommt,

dem

Handeln

in

Gelassenheit,

das

die

Bewegung

zur

Mitte

anstößt,

dem

Denken,

das

den

Weg

zur

Mitte

zeigt.

Wir

erfahren

die

Vielfarbigkeit

des

Daseins

und

ahnen,

dass

sich

bereits

im

gebrochenen

Licht

unseres

Daseins,

ein

strahlendes,

wärmendes,

heilendes

Licht

zeigen

kann.

Menschen

haben

aus

der

gesuchten

und

gefundenen

Mitte

ihrer

Dreiheit

heraus,

dieses

Licht

geoffenbart.

Sie

geben

uns

Maß.

Durch

sie

ist

Licht

ins

Dasein

gekommen.

In

ihnen

leuchtet

das

Licht.

Von

ihnen

strahlt

das

Licht

aus.

Mit

ihnen

werden

wir

in

das

Licht

hineingenommen,

das

die

Nacht

unseres

Todes

erhellt.

Brennender,

Erleuchteter,

Licht

vom

Lichte,

Lichtkünder.

Gottessohn

vor

und

nach

der

Zeit,

Menschensohn

in

der

Zeit,

Offenbarer im Geist durch die Zeiten hindurch!

Wenn

ein

Du

mich

anspricht,

mich

annimmt

wie

ich

zu

sein

vermag,

wird

es

heller,

ein

heilendes

Licht

kommt

mir

entgegen.

Ich

und

Du

finden

uns

dann

in

einer

Gestalt,

die

vom

Licht

aus

der

Mitte

erhellt

wird.

Die

Seiten

des

Ichs

drehen

sich

um

die

Achse

der

Mitte.

Außen

als

besinnungsloses,

rasendes

Drehen,

Innen

als

Schweben

in

gedehnter

Zeit,

im

Innersten

als

zeitlose

Ruhe, die alle Unruhe hält.

Gottsucher

sind

wir

aus

unserem

dreifachen

Menschsein

heraus

geworden;

aus

dem

Empfinden,

dass

wir

nicht

aus

uns

selbst

geworden

sind,

aus

dem

Handeln

im

Dasein,

das

uns

Freiheit

schenkt

und

Verantwortung

fordert,

aus

unserem

Denken,

das

immer

wieder

in

Grenzen

festhalten

will,

was

sich

erst im Loslassen entfalten kann.

Die

Dreiheit

des

Ichs

zieht

das

Unsagbare

unablässig

zum

Sagbaren

herab,

entfaltet

damit

Gott

als

Einheit,

als

Vielheit,

als

Vater,

Sohn

und

Geist

in

unserer

Welt.

Das

Kostbare

wird

im

Gefäß

des

Sagbaren

gesammelt.

Ohne

die

Gefäße,

die

wir

uns

formen,

zerfließt

sein

Inhalt,

aber

ohne

es

immer

wieder

auch

neu

zu

füllen,

vertrocknet

das

Kostbare

bis

auch

das

Gefäß

erstarrt,

zerspringt.

Im

Wechsel

von

Nachfüllen

und

reifen

lassen,

wird

der

Glaube

lebendig

bleiben.

So

wird

jeder

Augenblick

zum

Experiment

eines

immer

neuen

Scheiterns

aber auch zur Hoffnung eines immer neuen Gelingens.

Wir

suchen

das

Rettende

im

wahren

Denken,

im

empfundenen

Schönen,

im

Tun

des

Guten

und

können

es

nur

finden

im

Zusammenklang

der

Seiten

des

Ichs,

im

Suchen

des

„Dazwischen“

der

Seiten,

im

stetigen

Wechsel

von

einer

Seite

zur

anderen.

Wir

können

die

Zwischenräume

für

die

Beziehungen,

die

im

Geheimnis

des

Seins

verborgen

sind

und

doch

unser

Dasein

umfangen,

öffnen

und

nennen

dies

Beten.

Damit

versuchen

wir

immer

wieder

auf

das

Innerste

im

Innen,

auf

das

Äußerste

im

Außen,

auf

das

Schweigen

und

Lachen

an

den Grenzen des Seins zu hören.

Die Herrlichkeit als die Totalität der Schönheit,

die Erhabenheit im begegnenden Schönen,

„rührt nur daher, daß die Kategorien von Rhythmus,

Polarität, Fügung des scheinbar Ungefügten,

Ungefügen sich für die Totalität nur noch ahnungsweise

anwenden lassen, wo sie im Teilstück (etwa in einer Symphonie)

überblickbar, überhörbar sind.“

Hans Urs von Balthasar - Herrlichkeit - Band III,I - S. 944

8

I

2.Satz

Entzweiung

n

das

heilende

Licht

der

pulsierenden

Hoffnung

schleicht

sich

das

Schwarz

des

Zweifels.

Liebe

-

Gott,

zwei

missbrauchte

Begriffe,

verschmutzt

im

Dunkel

der

Zeiten.

Schwarz

verdreckt

leuchtendes

Rot.

Tod

ist

allem

Tun,

aber

auch

allem

untätigen

Geschehenlassen

eingefleischt.

Schwarz

zerstört

leuchtendes

Gelb.

Gedanken

werden

zerfressen

von

Hass

und

Neid.

Schwarz

verdunkelt

leuchtendes

Blau.

Hasserfülltes

Wollen

schleicht

aus

dem

Gefängnis

der

Empfindungen.

Das

verlorene

Geheimnis

wird

durch

monströse Prothesen ersetzt, es wird vergewaltigt und verraten.

Ist

der

gute,

der

rettende

Gott

selber

noch

zu

retten?

Regiert

uns

Liebe

oder

Hass?

Ist

das

Böse,

das

Grauen,

der

Wahn-Sinn

nur

dem

Menschen

anzulasten?

Oder

kommen

wir

sogar

aus

den

Händen

böser

Mächte,

verflucht

uns

Gott?

Bilden

wir

Gott

nach,

nach

unserem

beschränkten

Sein?

Wird

er

durch

uns

zu

einem

unheilvollen,

übergroßen

Du,

zu

unserem

übermächtigen

oder

machtlosen

Spiegelbild,

Angst

schaffend

durch

seine

strafende Macht, verlacht und verspottet in seiner sinnlosen Ohnmacht.

Es

ist

dieser

von

uns

gemachter

Gott,

der

Gott

unserer

Kurzsichtigkeit,

der

zu

allem

missbraucht

werden

kann.

Dieser

von

uns

Geschaffene

lässt

alles

zu,

was

wir

in

unserer

Beschränktheit

wollen.

Dieser

Gott

wird

zu

allem

benutzt,

zur

Vergottung

des

Nutzens

und

der

Lust.

Dieser

Gott,

aus

Angst

und

Ignoranz

von

uns

geschaffen,

lähmt

uns,

er

tötet

uns.

Die

Dualitäten,

die

Trennungen sind sein Ursprung.

Ist

Gott

also

tot?

Und

wer

ist

schuld

an

seinem

Tod?

Wir,

die

wir

aus

unserer

Unmündigkeit

nur

nach

uns

selber

rufen,

nur

uns

selber

träumen,

nur

uns

selber

schaffen?

Wir,

die

wir

in

unserer

Beschränktheit

einen

winzigen

Teil

für

das

Ganze

und

Wichtigste

halten?

Wir,

die

wir

die

Suche

abbrechen,

bevor

das

Licht

die

Nacht

erhellen

kann?

Wer

tötet?

Ist

es

unser

in Freiheit verirrter Wahn?

Aber

unser

Schreien,

nach

dem

Warum

des

unschuldigen

Leidens

im

Atem

der

schuldbeladenen

Zeit,

es

verhallt

ungehört

im

Schwarz

des

Nichts.

Du,

Bild

des

offenen

Geheimnisses,

wir

klagen

an:

Wo

warst

Du,

Gott

allmächtiger,

Du

Gott

der

Liebe,

an

all

den

Orten

des

Grauens,

der

Vernichtung, in . . . Auschwitz . . . in . . . in . . . in . . .

Wolltest,

willst

Du

nicht

eingreifen,

oder

kannst

du

es

nicht?

Sind

wir

ohne

Hoffnung, von dir losgelöst, gekettet an uns selber?

Wir

fragen

dich:

Du

bist

doch

in

allem,

Du

wirst

doch

auch

durch

unsere

Taten

und

Untaten,

Du

bist

doch

im

Leid

gegenwärtig,

DeinWerden

geschieht

doch

auch

durch,

mit

und

in

dieses

unbeschreibliche

Leid?

Es

ist

doch

dein

Werden,

dem

dies

alles

geschieht?

Wie

kannst

Du

dies

vor

deiner

Liebe

zu

deiner

Schöpfung

verantworten?

Wir

können

wir

glauben,

wie

wir

auch

in

unseren

Leiden

mit

Dir

zu

einer

Gestalt

werden?

Bleiben

die

Antworten auf diese Fragen im offenen Geheimnis für immer verschlossen?

Die Folgen des Getanen kann ich nicht abwälzen,

sondern nur gestalten und verwandeln

"Aber

ich

bleibe

auf

dem

Wege

und

bin

nicht

im

Besitz

[der

Wahrhaftigkeit].

Statt

der

Identität

meiner

mit

mir

selbst

kann

eine

Trennung

von

mir

einsetzen.

Was

ich

in

einer

Tat,

in

einer

Lebenspraxis

war,

das

will

ich

nicht

sein.

Zwar

muß

ich

sie

übernehmen,

aber

ich

vollziehe

die

Trennung

in

einer

Umkehr

meiner

selbst.

Geschieht

das

im

Ernst,

dann

muß

ich

doch

leben

mit

etwas,

das

ich

nie

mehr

loswerden

kann.

Ich

bin

ein

Anderer

als

zu

Anfang.

Die

Umkehr

gründet

ein

Leben,

das

übernehmen

muß,

was

mir

fremd

geworden

ist

und

doch

zu

mir

gehört.

Die

Umkehr

ist

wahr

mit

dem

neuen

Blick,

der

neuen

Urteilskraft,

durch

die

geschieht,

was

die

Umkehr

bezeugt.

Das

Gewesene

wird

trotz

Wiedergeburt

übernommen,

nicht

abgestoßen,

als

ob

es

nicht

gewesen

sei.

Ich

bin

nicht

befreit

in

einem

absoluten

Sinn

(solche

Befreiung

ist

weder

durch

eigenen

Entschluß

noch

durch

Gnade

möglich).

Vielmehr

trage

ich

die

Folgen

des

Getanen

und

Gelebten,

die

ich

nicht

abwälzen,

sondern

nur

sehen,

mit

meinen

Möglichkeiten gestalten und verwandeln kann."

Karl Jaspers in "Der philosophische Glaube

angesichts der Offenbarung", S. 173

9

G

3.Satz

Menschheit

eschenktes

und

gefundenes

Wissen

um

das

werdende

Sein,

sagt

mir

im

Gewissen,

das

was

sein

soll.

Sich

vom

Geheimnis,

das

sich

so

vielfältig

zu

uns

öffnet,

ansprechen

lassen,

es

anzunehmen,

es

zu

erkunden,

gibt

mir

den

Halt,

auch

den

Nächsten,

wie

auch

mein

eigenes

Ich

mit

all

seinen

Seiten

anzunehmen.

Unter

die

Herrschaft

von

Zeit

und

Raum

gestellt,

im

Freiheitsraum

der

Möglichkeiten,

suchen

wir

beständig

nach

Antworten

auf

das

Seinsollende.

Finden

können

wir

es

dann,

wenn

wir

uns

auf

die

Mitte

zubewegen und uns nicht in der Hybris der Maßlosigkeit verlieren?

Es

ist

ein

mühsamer,

unaufhörlicher

Dialog,

der

vom

dreifaltigen

Licht

des

Einen

im

dreifachen

Ichsein

jedes

Menschen

entzündet

wird.

Ein

unendlicher

Dialog,

der

seinen

Sinn

erst

entfalten

kann,

wenn

er

im

Aufleuchten wieder auf die Einheit zurückstrahlt.

Die

Fülle

aller

Farben

wird

in

der

Menschheit

in

allen

Mischungen

entfaltet,

mit

allen

Aufhellungen

im

Weiß,

mit

allen

Schattierungen

im

Schwarz.

Die

Menschheit

zeigt

sich

in

einer

unerschöpflichen

Vielfalt,

einer

Vielfalt,

die

im

Einzelnen

uns

gefangen

nimmt

,

uns

aber

in

der

Zusammenschau

überfordert.

Daraus

wird

ein

stets

Wissen

und

Nichtwissen

um

das

was

ist,

ein

Empfinden

und

Nichtempfinden

zu

dem

was

ich

bin,

ein

Tun

und

Lassen

für

das

,was

sein

soll.

Es

ist

das

Richtig

und

Falsch,

das

Schön

und

Häßlich,

das

Gut

und

Bös.

Es

ist

in

allen

Wissenschaften,

allen

Künsten

und

allen

Politiken zu finden.

Wir

suchen,

begrenzt

durch

die

Bindungen

im

Dasein,

nach

den

Möglichkeiten,

die

Sinn

geben

können,

für

das

Ich,

das

Ich

mit

dem

Du,

für

das

Wir,

Sinn

für

das

was

war,

Sinn

für

das

was

sein

soll.

Aus

unseren

engen

Grenzen

kriecht

die

Angst

den

Sinn

zu

verfehlen,

die

verzweifelt

Erkenntnis

des

Ungenügens.

Aber

gerade

diese

Begrenzungen

und

unsere

Ängste

vor

dem

Versagen,

die

Urangst

vor

dem

Tod,

stoßen

Erkenntnisse,

Änderungen,

Neuerungen

immer

wieder

an.

Gerade

im

Mitempfinden

der

Ängste

des

Anderen,

der

Anderen,

zeigen

sich

Wege

unser

Ich

zu

entgrenzen

,

um

dann

gemeinsam Sinnwege gehen zu können.

Die

Neun

ist

die

Symbolzahl

für

das

Suchen

der

Antworten

im

Alltag,

Antworten,

die

im

Hier

und

Jetzt

gegeben

werden

sollten,

um

im

Blick

auf

das

Gewordene

und

Kommende,

in

der

Hoffnung

einer

werdenden

Gestalt

Fülle

zu

verleihen.

Die

Antworten

werden

gesucht

im

Licht

der

Vernunft,

das

die

Seiten

des

Ichs

aneinander

bindet

und

im

Gedächtnis

des

Seins

bewahrt.

In

diesem

Miteinander

finden

die

Dreiecke

die

Gestalten

von

Pyramiden oder sich vielfach durchdringender Dreiecke.

Es

werden

Zeichen

zu

Bildern,

Töne

zu

Symphonien,

es

werden

Regeln

zu

Ordnungen,

Gedanken

zu

Systemen,

und

in

allem

wird

unser

Dasein

und

mit

ihm

unser

Sein

gestaltet.

Aber

es

bleibt

die

Frage

offen,

wo

ist

das

Maß

zu

finden, das Maß für das was sein soll ?

Die Klugheit, als erste unter den übrigen gleichrangigen

Tugenden „gebiert alle sittliche Tugend überhaupt.“

Die Verwirklichung des Guten setzt das Wissen

um die Wirklichkeit voraus. Das Gute ist das

Wirklichkeitsgemäße. „Wissen“ darf aber nicht verengt

werden zu szientistischem Erfahrungswissen.

In der Klugheit wird die sachliche Erkenntnis der Wirklichkeit

maßgebend für das Wollen und Tun.

Der Moralismus sagt: das Gute ist das Gesollte, weil es

gesollt ist.

Die Lehre von der Klugheit sagt: das Gute ist das

Wirklichkeitsgemäße; es ist gesollt, weil es der Wirklichkeit

entspricht.

Weise ist der Mensch, wenn ihm alle Dinge so schmecken,

wie sie wirklich sind. Der Mensch, der nur sich selber schmeckt,

weil er nur auf sich selber hinblickt, hat die Möglichkeit der

Gerechtigkeit und auch die seelische Gesundheit verloren.

Wissen und Ge-Wissen stehen

in einem engen Zusammenhang.

Josef Pieper - Über das christliche Menschenbild - S. 23-29

Was

wir

denken

wird

nicht

verloren

sein,

wenn

es

in

der

Mitte

gehalten

wird.

Was

wir

tun

und

lassen

wird

sein,

wenn

es

zur

Mitte

führt.

Was

wir

empfinden

wird

weiterwirken,

wenn

es

von

der

Mitte

gespeist

wird.

Die

Wege

zur

Mitte

werden

für

jeden

von

uns

andere

sein,

schon

deshalb,

da

bereits

der

Beginn

des

Suchens,

der

Beginn

des

Weges,

für

jeden

woanders

liegt.

Aber

der

Sog

zur

Mitte

ist

für

jeden

von

uns

der

Gleiche,

da

die

entfaltete

Gestalt

nur

eine

Mitte

kennt.

Deshalb

habe

Ehrfurcht

vor

dem

Leben

in

seiner

ganzen

Fülle

und

achte

die

unterschiedlichen

Wege,

die

bisher

in

der

Menschheit

gegangen

worden

sind.

Denn

welche

Schuld

liegt

im

Zerstören

von

dem,

was

die

Fülle

des

Seins

noch

zu weiten vermag.

Erfahre

dich

als

ein

Gewordener,

der

für

sein

so

sein,

immer

wieder

nach

Gründen

zu

seiner

Rechtfertigung

sucht.

Denn

welche

Schuld

liegt

in

der

Unwahrhaftigkeit, die die Fülle des Seins verengt.

Besinne

dich,

daß

in

dein

Urteilen

und

Entscheiden,

immer

auch

deine

Ängste

und

Hoffnungen

eingehen.

Denn

welche

Schuld

liegt

darin,

die

Wege

der

Anderen mit Vorurteilen zuzuschütten.

Bedenke,

daß

jedes

Verletzen

und

verletzt

werden

den

Weg

verdunkelt,

daß

jede

erfahrene

und

geschenkte

Zuneigung

aber

Wegzeichen

geben.

Denn

welche Schuld liegt darin, Andere in finsteren Nacht auf den Weg zu schicken.

Besinne

dich

auf

das,

was

all

deine

Seiten

wirklich

bedürfen,

um

sich

gegenseitig

befruchten

zu

können.

Erkenne,

daß

der

abgewogene

Verzicht

bei

einer Seite deines Ichs, den anderen Seiten an Fülle zuwachsen kann.

Setze

dich

dafür

ein,

den

Schwächeren

Möglichkeiten

zu

eröffnen,

um

ihre

Ängste

mit

Hoffnungen

zu

vertreiben.

Denn

welche

Schuld

liegt

darin,

daß

auch durch dich, Möglichkeiten des Seins zerstört werden.

Beziehe

die

Möglichkeiten

des

Zukünftigen

in

dein

Handeln

ein.

Wäge

die

Folgen

ab

und

verzichte

im

Zweifel.

Denn

welche

Schuld

liegt

im

Tun,

daß

die

Folgen nicht zu bändigen vermag.

Bin

bereit

zu

widerstehen,

wenn

du

in

wissender

und

gewissenhafter

Prüfung

überzeugt

bist,

daß

du

in

Ordnungen

eingebunden

wirst,

die

dem

Dasein

die

Fülle

berauben.

Spüre,

deine

Verantwortung

für

die

Freiheit

des

Anderen.

Denn

welche

Schuld

liegt

darin,

geschehen

zu

lassen,

daß

in

der

Unterdrückung, das Werden des Seins geknechtet wird.

Erkenne,

dass

alles

im

Teil

Richtige,

im

Ganzen

doch

die

Richtung

verfehlen

kann.

Wisse

um

die

Fülle

von

Wahrheiten

in

jedem

Du,

doch

vergiss

nicht,

diese im Dialog an das Geheimnis der Mitte zu binden.

Sei

im

offenen

Geheimnis

und

sei

es

mit

den

Anderen

und

dann

erst

sei

Jude,

Buddhist,

Christ,

Muslim

.

.

.

Löse

dich

von

deinen

Bildern,

die

das

Geheimnis

festhalten